식용곤충의 현황과 전망

생명과학대학 식품생명공학 박성권

I. 서론

인간이 삶을 영위하는데 필요한 의식주 중에서 음식은 가장 기본적으로 필요한 요소라 할수 있다. 따라서, 음식의 조달을 위해 오랜기간동안 동식물을 길들이고 사육하여 왔다. 하지만 계속 늘어나는 세계 인구와 빈부의 격차로 인한 식량안보에 대한 관심이 고조되고, 무분별한 생태계 이용과 동물복지에 대한 우려의 목소리가 높아지고 있다. 또한 식품생산의 안정화를 위해 집약적 축산, 가축 육종 및 GMO에 대한 요구가 증가됨에 따라 소비자의 식품에 대한 불신이 계속해서 쌓여가고 있는 실정이다. 최근 FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations)에서 세계인구 중에서 10억명 이상이 기아에 시달리고 있고, 향후 30년 동안 인구증가는 계속될 것으로 전망하였다.

곤충은 예로부터 아시아에서는 음식으로 사용되어왔고, 해충을 없애고 꿀, 비단 생산 및 치료제 등 다른 많은 역할을 해왔다. 하지만 유럽지역에서는 곤충은 혐오의 대상이었으며, 곤충에 대한 연구도 미비하였다. 최근들어 지속되는 인구, 식량안보, 환경문제등이 야기되면서 FAO와 EU를 중심으로 곤충에 대한 관심이 고조되고 있고, 특히 네덜란드에서 많은 투자를 하여 ‘sustainable production of insects proteins’라는 주제하에 활발히 연구가 진행되고 있다.

곤충은 생산효율이 매우 높아서 1kg 생산하는데 단지 약 2kg의 사료가 필요하다. 이는 돼지, 소, 닭 등의 가축에 비해 월등히 우수할 뿐만 아니라 온실가스나 암모니아 배출도 매우 낮은 수준이다. 또한 사육에 필요한 물의 양도 적고, 곤충이 매개하는 질병의 위험도 또한 낮다. 곤충은 영양적 가치가 뛰어나 양질의 단백질, 지방, 섬유질 및 미네랄과 비타민이 풍부하게 함유되어 있다. 또한 그 기능에 따라 식용, 약용, 환경정화, 천적 자원 등으로 구분하여 곤충의 생리와 생태적 특성에 적합한 사육환경을 구축하고 있다. 이러한 점에서 곤충산업의 활성화는 영양적 측면이나 환경적인 측면 모두 바람직하다.

최근 이러한 곤충의 풍부한 영양적 가치와 환경정화기능으로 인해 양어, 가금 등의 축산사료에 이용하려는 시도가 많이 행해지고 있다. 하지만 곤충은 자연에서 무한히 공급되어 질것으로 여겨져 왔으나 이마저도 현재 공해와 자연환경 파괴, 기후변화 등으로 식용곤충의 숫자와 곤충 서식 공간이 줄어들고 있는 실정이다. 따라서, 곤충을 이용하기에 앞서 곤충이 식품과 사료로서 안전한지에 대한 세밀한 연구와 함께 미생물안전성, 독성, 풍미, 관능, 무기물질 잔존 등 다양한 분석이 행해질 필요가 있다.

따라서 본 원고에서는 식용곤충의 기본적 특성과 국내외 이용현황을 소개하고 향후 식용곤충이 사회경제적 생태계에 미칠 영향과 발전되어야 할 방향에 대해 논하고자 한다.

II. 곤충이란?

1. 곤충의 정의

곤충이라는 단어는 라틴어 ‘insectum’에서 파생된 것으로 절지, 분열된 몸이란 뜻으로, 그리스어로 ἔνοομος (엔 토로 스) 또는 insect(곤충학에서 아리스토텔레스가 정의한 용어)로 표현된다(Harpe and McCormack, 2001). 이 용어는 1601 년 네덜란드에서 처음으로 영어로 기록되었다. 곤충은 키틴질의 외골격, 몸통(머리, 가슴, 배), 관절로 연결된 세 쌍의 다리, 겹눈과 2개의 더듬이가 있고, 절지동물 강에 속하는 동물이다. 곤충은 외부환경으로부터 보호하기 위해 외골격이 있고, 무척추동물이지만 날개를 가지며 계절변화에 적응을 위한 변태과정을 겪는다. 또한 기관이라 불리는 호흡기를 가지고 있어 기압, 진공압, 고공비행, 방사선에 강한 내성을 보인다. 구조적 특징은 6개의 발이 있고, 몸이 3부분(머리, 가슴, 배)으로 나뉘며, 한쌍의 더듬이와 대부분 날개를 가지고 있고, 씹거나 빨수 있는 구강구조를 갖추고 있다. 지구상에는 약 천만개의 종이 있는 것으로 추산되며 이는 동물의 생태에서 90% 이상을 차지하는 것으로, 거의 모든 환경에 곤충이 서식하는 것으로 알려져 있다.

현재 산업곤충의 범주에는 곤충, 거미, 지네 등 절지동물무리만 포함되어 있지만, 농업의 영역에서 전통적으로 이용되어온 미소동물의 법제화가 아직 이루어지지 않았기 때문에 환형동물이나 연체동물도 이 법에 포함될 가능성이 있다고 사료된다. 곤충산업 육성 및 지원에 관한 볍률(법률 제13463호)에는 ‘곤충’이란 사슴벌레, 장수풍뎅이, 반딧불이, 동애등애, 꽃무지, 뒤영벌, 그 밖에 농림축산식품부령으로 정하는 동물을 말한다. ‘곤충산업’이란 곤충을 사육하거나 곤충의 산물 또는 부산물을 생산·가공·유통·판매 하는 등 곤충과 관련된 재화 또는 용역을 제공하는 업으로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다. ‘곤충농가’란 곤충산업을 하는 농가를 말한다.

2. 곤충의 역사

곤충에 대한 부정적인 태도는 특히 서구사회에서 많이 나타났다. 수렵채집시대에서 농경사회로 발전함에 따라 곤충은 해충에 불과하고 말라리아, 뇌염, 수면병 등을 일으킬수 있는 매개체로 여겨졌으며 혐오감이 없는 곤충은 무당벌레나 나비 등 극소수에 불과하였다. 또한 곤충을 먹는것에 대해 혐오감을 나타내는 서구인들 중 도시에 살거나 기독교인들에서 더 많이 나타났다(Morris, 2004). 하지만 세계적으로 1900여종의 곤충이 식용으로 사용되고 있고, 곤충을 먹는 관습은 매우 오래전부터 행해졌으며 여러 종교문헌에도 언급되어 있다. 성경에서는 ‘네 발로 걸으며 날개가 돋은 곤충 가눙데서도 발뿐 아니라 다리도 있어서 땅에서 뛰어오를수 있는 것들은 먹을수 있다(레위기 11장 21절)’, ‘그러니 곤충가운데서 너희가 먹을수 있는 것은 각종 메뚜기, 각종 방아께비, 각종 누리, 각종 귀뚜라미이다(레위기 11자아 22절)’이라고 명시하고 있다. 이슬람 전통에서도 비황, 벌, 개미, 흰개미를 비롯한 곤충을 먹는것에 대한 언급이 있다(El-Mallakh, 1994). 메뚜기목의 풀무치 같은 떼지어 다니는 메뚜기의 한자어를 비황이라고 하는데, 날아서 이주하기 때문에 붙여진 이름이다(https://namu.wiki). 기원전 8세기경 중동에서 비황을 즐겨먹었고, 유럽에서는 그리스인들이 매미를 별미로 삼는 것이 발표되었고, 이는 기원전 384년경 아리스토텔레스가 ‘매미의 유충은 땅속에서 완전히 자라 약충이 된다음 허물벗기전 가장 맛이 좋다’라고 쓴 책에서 알 수 있다(Bodenheimer, 1951).

현대에 들어 곤충연구의 창시자인 이탈리아의 Aldovandi가 곤충이 이미 기원전 수세기전 고대극동문명, 특히 중국에서 중요한 식품으로 여겨졋을것이라 추정한 것을 시점으로 여러 탐험가에 의해 아프리카 지역에서의 곤충식용이 서양으로 소개되었다. 미국의 곤충학자인 Charles Valentine은 농촌지역을 황폐화시키는 메뚜기떼로 인해 곤충학자로 임명되면서 비황을 먹어서 제어하자는 주장을 한 후 실제 여러방법으로 조리해 식용후, 생비황의 맛은 강하고 불쾌하지만 요리하면 맛이좋아지고 특히 다른 음식과 섞어 섭취했을 때 선호에 따라 다양한 맛을 즐길수 있다고 하였다(Lockwood, 2004). 영국의 곤충학자인 Holt 또한 곤충, 특히 왕풍뎅이와 메뚜기 같은 깨끗한 곤충들, 을 식용으로 권장하여 빈민에게는 먹을 것을 제공하고 농산물을 보호하는 제안을 하였다(Holt, 1995). 하지만 곤충에 대한 혐오감은 영국에서 쉽게 사라지지 않았다.

최근들어 유엔식량농업기구와 네덜란드의 와게닝겐 대학이 함께 곤충에 대한 연구를 활발히 진행하여 곤충의 중요성과 미래식량안보에 있거 그 역할을 강조하고 나서기 시작하였다. 유엔식량농업기구에서 2013년에 폭발적인 인구증가와 지구온난화로 인한 식량위기를 경고하면서 그 대안으로 ‘식용곤충’을 제시하였고(FAO Report. 2013), 벨기에를 중심으로 유럽연합과 미국 등지에서 다양한 곤충을 식용가능하도록 법제화 하기 시작했다. 이러한 분위기는 전 세계적으로 퍼져 많은 나라에서 식용곤충이 미래식량확보와 환경보존측면에서 바람직하다는 인식을 하기 시작하였고, 곤충의 식용화를 기본으로 곤충의 고부가가치화 및 가축과 반려동물의 사료식량으로도 발전하고 있다.

III. 식용곤충

1. 식용곤충의 영양정보

예로부터 곤충은 민간요법으로 약용으로 많이 사용되어왔고 이러한 기록은 동의보감, 본초강목, 약용동물지 등에 존재하고 있다. 윤하작용이 있는 벌꿀, 해열작용의 뿔나방, 이뇨작용 귀뚜라미, 호르몬 저절작용에 오미자, 근육피로해소에 깍지벌레, 지혈작용에 잠사, 눈을 맑게 하는 반딧불 등이 잘 알려져 있다. 이러한 다양한 곤충과 곤충에서 유래되는 천연화합물질을 경험적으로 이용해 왔다. 하지만 최근들어서야 UN 식량농업기구와 학계 등에서 곤충에 대한 잠재력을 평가하고 본격적인 연구를 시작하였고, 그 일환으로 한국도 2010년 곤충산업육성법을 시행하여 곤충자원을 이용하여 신소득 작목으로 육성하고 관련 연구 및 기능성 활용에 대한 연구를 본격화 하였다.

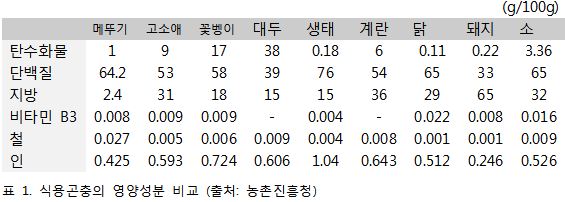

곤충은 호기심을 유발하고 새로운 체험과 함께 미묘한 맛과 질감을 경험할수 있는 즐거움을 줄 뿐만 아니라 사료효율이 매우 좋고 물의 소비가 적으며 탄소나 메탄가스발생이 현저히 낮아 환경오염방지에도 긍정적이다. 또한 영양밀도가 높고 양질의 단백질을 포함하고 있으며 많은 종류의 곤충에서 식의약용 기능성이 발견되었다. 몇몇 식용곤충의 영양성분은 돼지고기나 소고기에 비해서도 우수한 것으로 나타났다(표1).

벼메뚜기의 경우 단백질함량이 거의 소고기 수준이고, 꽃백이나 장수풍뎅이 유충, 고소애도 매우 우수한 지방 공급원으로 불포화지방산과 필수지방산인 리놀렌산과 알파 리놀렌산이 많이 포함되어 있다. 이 두 필수 지방산은 성장기 어린이의 건강과 발육에 필수적인 성분이다(Michaelsen 등, 2009).

현재 식품의약품안전처가 인정한 국내 식용곤충에는 메뚜기, 누에번데기, 백강잠누에, 갈색거저리 유충(고소애), 흰점박이 꽃무지 유충(꽃벵이), 장수풍뎅이유충(장수애), 귀뚜라미(쌍별이)로 총 7종의 곤충(그림1)이 식품으로 인정받았다.

그림1. 식약처 허가 식용곤충 (농림축산식품부 제공)

백강잠은 누에 애벌레가 흰가루병에 걸려 죽은 것으로, 유충에 균을 접종해 직접 생산할 수 있다. 단백질 함유율은 67% 수준이다. 항균 기능이 있어 백강잠 가루를 환부에 뿌리거나 다른 약제에 개어 바르기도 하고, 경련을 진정시키고 가래를 삭히는 한약재로 꾸준히 이용되어 왔다. 하지만 갈색거저리, 귀뚜라미, 흰점박이 꽃무지 등은 학술명이고, 갈색거저리에서 ‘거저리’나 흰점박이 등이 주는 어감이 좋지 않아 곤충산업현장간담회에서 이름변경건의가 있었고, 애칭 공모를 거쳐 고소애, 꽃벵이, 장수애, 쌍별이 등의 새 이름을 얻게 되었다.

메뚜기는 논과 들에 흔한 곤충으로 식용곤충중에서 단백질 함유율이 가장 높은 것으로 나타났다. 약 70%가 단백질(건조중량대비)로 이루어져있고 트립신이 풍부해 소화도 잘된다. 한의학에서는 해열작용과 간 보호, 위장 강화 효과등이 있다고 알려져 있다.

누에번데기는 마트 등지에서 통조림 형태로 유통되는데 흔히 ‘번데기’로 칭한다. 단백질 함량이 육류 못지않게 높고(100g당 단백질 함량은 22.3g) 뇌조직과 신경 구성에 필수인 레시틴 성분이 풍부하기 때문에 발육에 도움이 된다. 또한 필수아미노산인 티로신이 많이 함유되어 있고, 지질성분중에는 몸에 좋은 불포화 지방산이 다량 함유되어 있어 고지혈증 개선 및 피부보습 효과가 있으며 열을 내리는 효과도 있다.

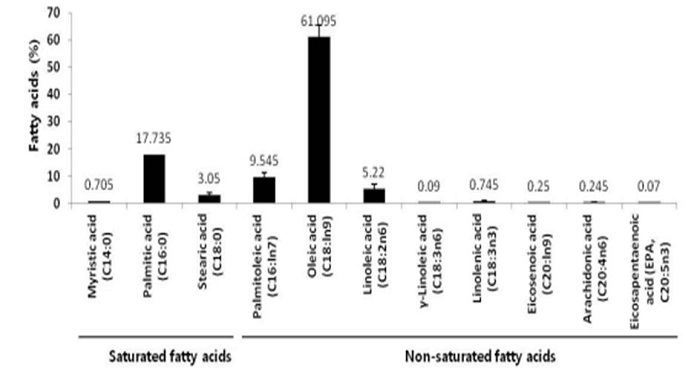

예전에 초가집에 서식하던 ‘굼벵이’는 최근 흰점박이꽃무지(꽃벵이)로 개명되었다. 간장병, 아구창, 파상풍, 이뇨작용에 좋다고 알려져 있고 식품의약처에도 약용으로 등록되어 있다. 한약재로 많이 쓰이며 다른 곤충류와 마찬가지로 높은 단백질 함유량을 보이고 니아신 성분이 독소 해독과 혈액순환 개선을 돕는다. 또한 비타민B가 풍부해 강장제로 써도 훌륭하다. 꽃벵이 분말 100g 중에는 단백질 함량이 58%, 지방 18%, 비타민이 0.009%가 함유되어 있고, 철가 인 함량은 각각 0.006, 0.724%로 나타났다(표1). 일반적인 단백질 식품의 단백질 함량은 난류 8.5~14.4%, 육류 15.2~34.7%, 어류 10.4~47.7%로 흰점박이꽃무지의 단백질함량이 매우 높은 편이다(Chung 등, 2013). 또한 전체 지방산 함량 중 불포화지방산이 73.83%, 포화지방산은 21.70%으로 불포화지방산의 함량이 많다. 불포화지방산중 oleic acid (C18:1n9)가 가장 많이(61.10±4.53%) 포함되어있고, palmitoleic acid (C16:1n7, 9.55±1.79%), linoleic acid (C18:2n6, 5.22±1.71%), arschidonic acid(C20:1n9, 0.25±0.02%) 순이다(그림 2).

그림 2. 흰점박이 꽃무지에 포함된 지방산 조성(Chung 등, 2013)

흰점박이 꽃무지 추출물은 독성물질로 유도된 간독성의 지표인 GPT, hydroxyproline 같은 효소활성을 회복시켜 간보호 활성에 효과가 있는 것으로 밝혀져 향후 간질환 치료제 또는 건강기능식품의 소재로 쓰여질 전망이다(Chon 등 2012).

장수풍뎅이 유충은 장수애로 장수풍뎅이와 애벌레에서 한글자씩 따온 것이다. 농림축산식품부 관계자의 말에 따르면 장수애는 ‘식용으로 이용시 건강하게 장수할수 있는 애벌레’라는 속뜻이 있다고 하였다. 장수애는 불포화지방산이 풍부하고 그중에서도 올리브유에 많다는 올레산이 많이 함유되어 있다. 장수애는 예로부터 간 관련 질환과 야뇨증·중풍 등의 질병 치료에 쓰였고 면역기능 증강 효과도 보고되고 있다. 단백질, 지방, 탄수화물 등 필수영양소가 고르게 들어 있어 미래 식량자원으로 주목받는 곤충이다.

귀뚜라미는 쌍별귀뚜라미 본명에서 따와 ‘쌍별이’라는 애칭을 가진다. 쌍별이에는 단백질, 지방, 탄수화물이 골고루 함유되어 있고 비타민이 풍부해 건강기능성이 우수하다(농촌진흥청 보도자료. 2017. 곤충식품의 모든 것 한자리에!. 곤충식품페스티벌 및 심포지엄). 쌍별이는 메뚜기와 비슷한 식감으로 볶아 먹기 좋고, 알코올 해독을 돕는 글루타티온 성분이 풍부해 술안주로도 적합한 식용 곤충이다. 한의학에서는 해열과 이뇨작용을 돕고 신경마비를 치료하는 데 쓴다. 최근 북미쪽에서는 귀뚜라미를 이용한 에너지바 등을 생산하는 업체가 30개 이상 설립되었다.

식당이나 야외에서 많이 먹고 있는 누에번데기 만큼 식용곤충으로 거부감이 사라진 것이 갈색거저기 유충(고소애)이다. 갈색거저리유충(meal warm)에는 100g당 열량이 약 541kcal, 탄수화물 9, 지방이 34, 단백질이 53, 식이섬유가 약 5% 함유되어 있다(FAO, 2013). 갈색거저리는 딱정벌레목 거저리과에 속하는 곤충으로 대량사육시스템이 체계적으로 발달되어있고, 이미 중국이나 네덜란드 등 여러나라에서 식용으로 사용되고 있다 (Yoo OS 등, 2011). 현재까지 고소애에 대한 영양성분(Yoo 등, 2013), 유해물질 및 독성평가(Han 등, 2014) 연구가 이루어져 있으며, 항 치매성 등 건강기능성에 대한 연구도 활발히 진행되고 있다. 김 등(2015)은 고소애에 많이 함유되어 있는 올레산이 세포내에서 항치매 효능이 있다는 것을 밝혔고, 이 등(2015)은 고소애 추출물이 간암세포에 대해 세포독성 효능이 있다고 보고하였다. 또한 백 등(2015)은 조리 방법별 갈색거저리 유충의 물리적, 관능적 특성을 분석하여 삶기, 볶기, 지지기, 튀기기, 굽기 등 다양한 방법중에서 구웠을 경우 해산물과 새우맛, 달콤향 등 다양한 풍미가 높아져 선호도가 높은 것으로 나타났다. 이 밖에도 국산과 중국산 갈색거저리의 영양성분 및 유해물질을 비교분석하여 다양한 영양성분을 함유하여 영양적 가치가 높고 식중독균 및 중금속이 거의 검출되지 않아 안전한 식품소재임을 밝힌바 있다(Yoo 등, 2013).

2. 식용곤충 현황

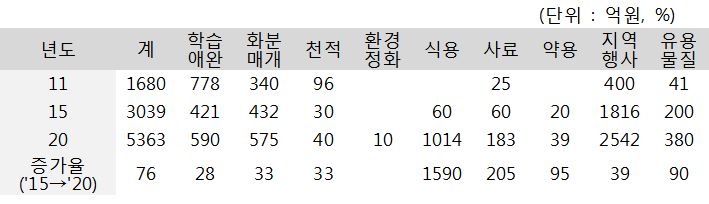

식용곤충의 영양적 우수성과 환경적 경제적 잇점으로 고부가가치를 지닌 대체식품으로 충분한 가능성이 있다. 식용곤충의 시장규모는 2007년 11조원에서 2020년 38조원으로 늘어날 것으로 전망된다. 우리나라에서도 곤충산업에 주목하기 시작하여 정부는 2011년 곤충산업육성 5개년 종합계획 발표 후 각정 정책 및 규제 완화를 통해 곤충산업을 육성중에 있고, 농림축산식품부에서는 2014년 식용곤충을 농식품 32개 핵심규제개혁과제 중 하나로 선정하였다. 2009년에 국내시장규모 1570억원에서 2014년 2000억원으로 성장하였고, 2020년 7000억원까지 성장할 것으로 예상하고 있다(농림축산식품부 농촌진흥청 보도자료 2016. 4. 4). 곤충산업은 넓은 토지가 필요없고 아이디어에 따라 새로운 식품개발이 가능한 지식산업이며 ICT(information and communications technologies) 기술과 다양하게 융합이 가능하다. 정부에서는 곤충산업 육성 5개년계획을 수립하고 2015년에 3000억원, 2020년에 5000억원 규모로 시장을 확대해나갈 전망이다. 현재 국내 곤충시장은 학습과 애완용도에서 유통체계가 어느정도 확립이 되어 있고, 약용을 제외한 식용곤충은 거의 직거래 형태로 유통되고있는 실정이다. 곤충판매소는 전국 296개소(수도권 35% 및 대형마트 82%)로 주로 애완용, 학습용으로 판매되고 있다(표2).

표 2. 용도별 곤충시장 현황 및 전망 (Krei, 2015)

곤충의 수출과 수입은 제한되어있어 천적곤충이 일부 수출되었으나 시장위축으로 현재는 없으며, 화분매개용 곤충이 수입되고 있고, 건조 거저리가 사료용으로 수입이 가능한 상황이다. 현제 식용곤충을 식용으로 납품할수 있는 규모의 농가는 약 20여 농가 내외이며 판매처는 2개소에 불과하다. 약용으로 쓰이는 곤충은 9종이 등록되어 있으나 시장규모는 20억원 수준에 그치고 있어 향후 과학적인 분석을 통한 효능검증과 홍보가 절실한 실정이다 (제2차 곤충산업 육성 5개년 계획, 2016. 농림축산식품부 종자생명산업과).

곤충의 생산현황을 보면 사육농가는 지속적으로 증가하고는 있으나 사육시설 및 규모는 매우 영세한 수준으로 60%가 1천만원 미만 매출액을 보이고 있다. 총소득의 80% 이상을 차지하는 주업으로 곤충생산을 하는 농가는 30%에 불과하다. 생산형태는 비닐하우스, 판넬조립사가 대부분이고 규모도 200m2이하가 절반이상을 차지하고 있다.

한편 미국에서는 곤충기반 식품이 ‘Federal Food, Drug, and Cosmetic Act’에 따라 GMP 시설에서 제조되고 있으며 곤충을 이용한 사료는 ‘Generally Recognized As Safe‘에 의해 승인되어 지고 있다. 일본은 식품위생법과 동물애호관리법을 정비하여 10여년 전부터 산학연 연계를 통한 곤충테크놀로지프로젝트를 추진중에 있다. 이를 통해 형질전환 등 생명공학기술을 접목하여 유용물질 및 신소재 개발에 박차를 가하고 있다. 벨기에는 연방식품안전국에서 10여종의 곤충을 식용으로 허가한바 있고, 프랑스 정부는 식용곤충연구팀은 2015년에 설립하여 대량 곤충사육시스템을 도입하였다.

3. 곤충 사육방법

곤충을 대량으로 사육하기 위해서는 우선 곤충에 대한 이해와 함께 식용, 의료용, 학습용 등의 용도를 파악하고 사육 밀도, 온습도, 사료 등 사육환경을 최적화할 필요가 있다. 사육목적에 따라 사육규모와 사육시설을 결정한 후 사육방법에 대한 사전조사뿐만 아니라 사육된 곤충의 저장 등에 대한 사후관리도 고려하여야 한다. 기본적인 사육환경은 최적의 생산성을 도출해 낼수 있도록 생리생태적 특성을 고려하여 온습도를 조절하고, 병원균 오염을 최소화 할 필요가 있다. 이를 위해 곤충사육실이나 사육용 온실에 항온항습기, 대기조절 시스템 및 자동제어 생물사육장치를 구비하고 사료조제나 알 부화를 위한 작업실과 사료와 곤충을 저장할수 있는 저장실을 갖추어야 한다.

곤충이 정상적으로 자라고 산란할수 있도록 곤충의 먹이에는 균형있는 양질의 영양성분이 포함되어 있어야 한다. 곤충사료의 조건은 대상곤충이 정상적으로 발육하고 산란이 가능해야 하고, 구하기 쉬우며 제작이 간편하고, 저장과 공급이 편리해야한다. 일반적인 곤충의 먹이제작은 1) 아가 또는 젤라틴 등의 고형제를 끓인후 2) 탄수화물, 단백질, 아미노산, 지방산, 섬유질, 비타민 등을 포함한 기본 영양성분을 함께 섞어 3) 곤충에 따른 필수 성분(고추씨 기름, 기주식물분말 등)을 혼합하고, 4) 필요에 따라 항생제나 방부제를 혼합하여 섞을후 4) 용기에 붓고 굳히면 된다 (국립농업과학원 2014). 사육기간동안 곤충의 충질과 질병예방에 대한 철저한 관리가 요구된다.

많은 종의 곤충중에서 현재 애완 및 산업곤충으로서 뿐만 아니라 건강보조식품으로 많은 관심을 받고 있는 흰점박이 꽃무지의 사육기준을 소개하고자 한다. 흰점박이꽃무지 유충(꽃벵이)은 간질환이나 암의 치료와 예방에 효과가 있어 주로 약용으로 많이 사용되고 있다. 유통형태는 주로 생체 또는 환, 엑기스나 캡슐형태도 있다. 흰점박이꽃무지는 주로 삼나무 수액이나 과일즙액을 섭취하고, 교미를 통해 알을 부화하면 1~3령을 거쳐 번데기가 된후 완전탈바꿈하여 성충이 된다(그림3).

그림 3. 흰점박기 꽃무지 생활사

(산업곤충 사육기준 지침서, 2014. 농촌진흥청 국립농업과학원)

교미후 열흘 후 암컷성충이 산란을 하면 리빙박스 등에 양질의 톱밥을 구성하고 수분은 60~65% 수준으로, 온도는 25~26°C 만들어 준 후 알을 받는다. 알은 7~10일전후 부화(1령)하는데 10여일 후 탈피하여 2령으로 접어들고, 35~40 후 3령을 지나 번데기가 된다. 번데기에 수분을 2~3일에 한번씩 배지를 통해 투입하면 한달 후 성충으로 우화하게 된다. 우화된 성충은 본능적으로 짝짓기를 통해 암컷은 발효톱밥으로 들어가 산란을 한다. 성충은 바나나, 수박, 참외, 사과 등 과일을 좋아하며 인공배지 또는 딸기쨈 등을 희석하여 공급한다.

흰점박이꽃무지의 알이 부화하여 유충이 되면 이틀간 절식을 하여 배설물을 모두 배출하도록 유도한 뒤 동결 또는 열 건조를 하여 보관 및 유통한다.

4. 식용곤충의 전망

현재 곤충에 대한 관심과 그에 따른 정부지원 및 연구활동과 산업화 분위기가 고조되고 있다. 곤충의 식용과 사료 확대가 미래의 식량안보 문제 해결에 기여할수 있다는 보고서가 FAO에 의해 발표됨에따라 곤충산업은 천적과 화분매개용 농업용도를 넘어 식용, 사료용 곤충으로 발전하고 있다. 하지만 곤충산업의 현황은 사육시설의 낙후와 표준화가 미비하며 곤충의 질병관리도 취약한 상태다. 또한 곤충산업에 대한 대중적 인식이나 곤충생산자협회의 활동도 미진하다. 소비자들은 위생적인 사육에 대한 우려속에 다변화되지 못하고 있는 유통채널에서 곤충식품을 손쉽게 접하지 못하고 있는 실정이다. 하지만 세계적으로 식용곤충 시장은 빠른 성장세를 이어가고 있고, 유럽과 미국 일본등지에서 정부지원 정책이 강화되고 있는 추세이다. 이에 우리나라도 곤충자원의 활발한 연구 및 홍보활동과 더불어 지자체 중심의 곤충사업유치를 가속화 하고 관심있는 미래 곤충사육농민들을 대상으로 접하기 쉬운 교육지원을 강화할 필요가 있다. 식용곤충산업에 대한 제도적인 규제마련과 육성지원이 강화되어야 하겠다. 또한 곤충에 대한 잘못된 선입견을 바로잡고 친환경적인 식용곤충에 대한 긍정적인 인식을 소비자가 갖도록 하는 노력이 수반된다면 수요가 견인하는 미래농업으로 도약할수 있을것이라 전망된다.

IV. 결론

곤충은 전세계가 주목하고 있는, 친환경적으로 양질의 영양분 공급이 가능한 미래식량자원의 보고이다. 곤충산업이 고부가가치의 새로운 축산식품으로 자리매김하기 위해서는 식용곤충산업에 대한 법령과 제도개선과 더불어 생산·소비·유통체계를 확립하고 홍보를 통한 소비자 인식 개선이 급선무이다. 또한 효율적이고 안전한 생산기반구축을 통해 품질과 가격경쟁력을 제고하고 지속적인 연구개발과 관련 인력을 양성하여 곤충자원을 활용한 6차 산업화가 강화될수 있도록 노력해야 하겠다. 이러한 노력과 함께 곤충에 대한 홍보과 관심이 더해진다면 곤충을 먹는 것이 자연스럽게 여겨지고 머지않아 식용곤충이 우리나라의 축산식품산업을 견인하는 주축이 될것이라고 믿는 바이다.

참고문헌

1. Harpe, McCormack, 2001; Harpe, D. and McCormack, D. 2001. Online etymological dictionary

2. Morris, B. 2004. Insects and human life. Oxford, UK, Berg.

3. El-Mallakh, O.S. & El-Mallakh, R.S. 1994. Insects of the Qur'an (Koran). American Entomologist, 40: 82–84.

4. Bodenheimer, F.S. 1951. Insects as human food; a chapter of the ecology of man. The Hague, Dr. W. Junk Publishers.

5. Lockwood, J.A. 2004. Locust: the devastating rise and disappearance of the insect that shaped the American frontier. New York, USA, Basic Books.

6. Holt, V.M. 1995. Why not eat insects? Oxford, UK, Thornton's

7. FAO. 2013. Edible insects future prostpects for food and feed security.

8. Michaelsen, K.F., Hoppe, C., Roos, N., Kaestel, P., Stougaard, M., Lauritzen, L. & Mølgaard, C. 2009. Choice of foods and ingredients for moderately malnourished children 6 months to 5 years of age. Food and Nutrition Bulletin, 30(3): 343–404.

9. Chung, M.Y. Gwon, E.Y.; Hwang, J.S.; Goo, T.W.; Yun, E.Y. 2013. Analysis of General Composition and Harmful Material of Protaetia brevitarsis. 2013. Journal of Life Science 23(5):664~668

10. Chon, J.W., Kweon, H.Y., Jo, Y.Y., Yeo, J.H., Lee, H.S. 2012. Protective Effects of Extracts of Protaetia brevitarsis on Carbon tetrachloride-induced Hepatotoxicity in the Mice. Journal of Sericultural and Entomolotical Science. 50(2): 93-100)

11. 농촌진흥청 보도자료. 2017. 곤충식품의 모든 것 한자리에!. 곤충식품페스티벌 및 심포지엄

12. Yoo O.S., Choi Y.C., Song H.S. 2011. Breed and utilization of mealworm (Tenebrio molitor). National Academy of Agricultural Science. RDA. Suwon, Korea. pp 14-168

13. Yoo J.M., Hwang J.S., Goo T.W., Yun E.Y. 2013. Comparative analysis of nutritional and harmful components in Korean and Chinese mealworms (Tenebrio molitor). J Korean Soc Food Sci Nutr 42(2):249-254),

14. Han S.R., Yun E.Y., Kim J.Y., Hwang J.S., Jeong E.J., Moon K.S. 2014. Evaluation of genotoxicity and 28-day oral dose toxicity on freeze-dried powder of Tenebrio molitor larvae (yellowmealworm). Toxicol Res 30(2):121–130)

15. Kim H.R., Youn K.J., Yun E.Y., Hwang J.S., Jeong W.S., Ho C.T., Jun M.R. 2015. Oleic acid ameliorates Aβ-induced inflammation by down regulation of COX-2 and iNOS via NF-κB signaling pathway. J Funct Food 14:1-11)

16. Lee, J.E., Lee, A., Jo D.E., Cho, J.H., Youn, K., Yun, E.U. Hwang, J.S., Jun, M., and Kang, B.H. Cytotoxic effects of Tenebrio molitor larval extracts against hepatocellular carcinoma. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition. 2015 44:200-207

17. Baek M. , Yoon Y.L. , Kim M.A. , Hwang J.S. , Goo R.W. , Yun E.Y. (2015) Physical and sensory evaluation of Tenebrio molitor larvae cooked by various cooking methods. , Korean J Food Cook Sci, Vol.31 ; pp.534-543).

18. Yoo J.M. , Hwang J.S. , Goo T.W. , Yun E.Y. (2013) Comparative analysis of nutritional and harmful components in Korean and Chinese mealworms(Tenebrio molitor). , J Korean Soc Food Sci Nutr, Vol.42 ; pp.249-254).

19. 농림축산식품부 농촌진흥청 보도자료 2016. 4. 4

20. 제2차 곤충산업 육성 5개년 계획, 2016. 농림축산식품부 종자생명산업과

21. 산업곤충 사육기준 지침서, 2014. 농촌진흥청 국립농업과학원.